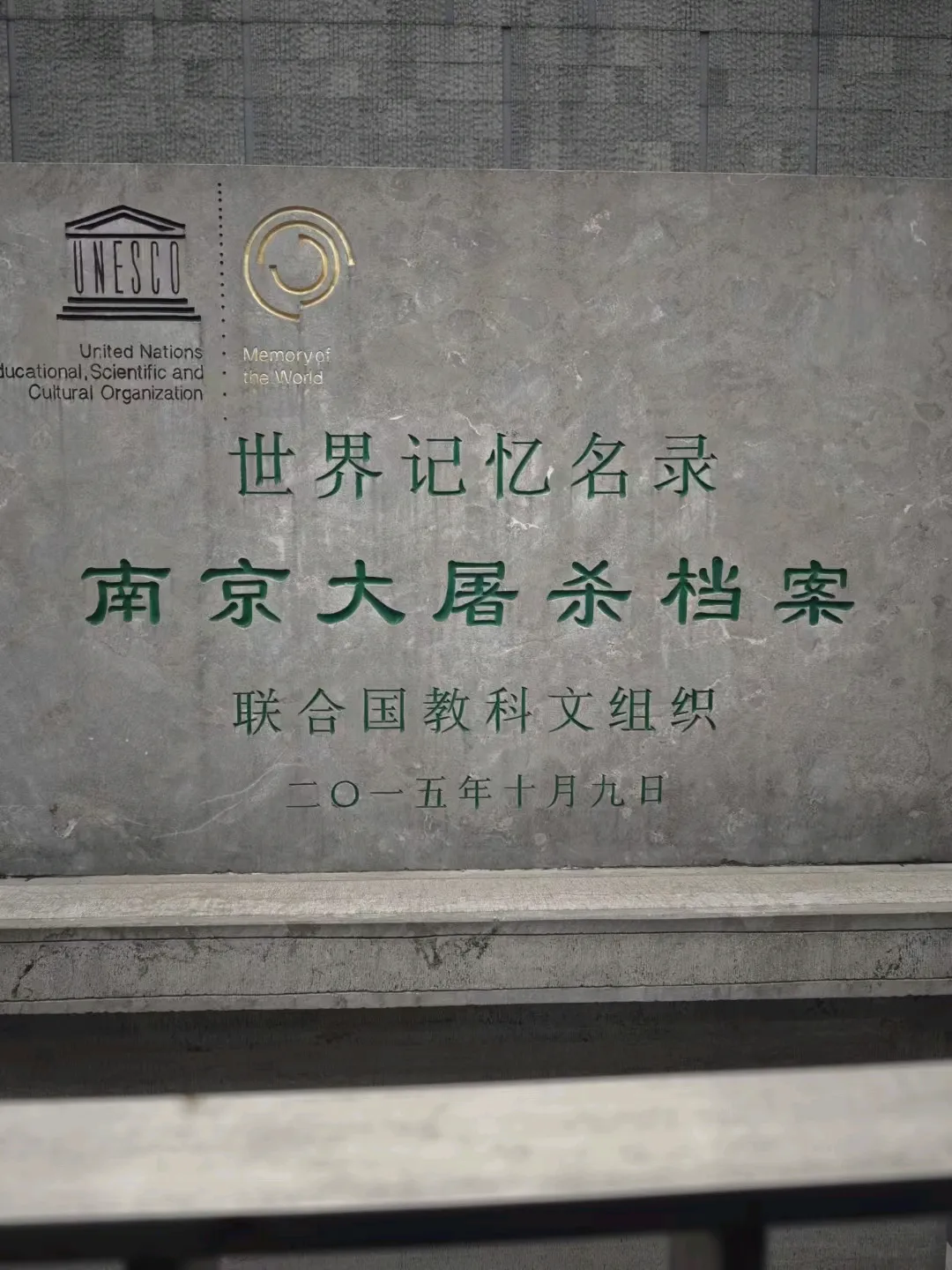

前言

走进南京大屠杀遇难同胞纪念馆时,我特意把手机调成了静音。这座灰白色的建筑像一块沉重的石碑,光是站在广场上,就感觉呼吸被某种无形的力量攥紧了。阳光本该灼热,可穿过刻着"300000"数字的黑色花岗岩墙体时,竟透出丝丝凉意。

凝固的时间

入口处的雕塑《家破人亡》让所有人放慢了脚步:一位母亲抱着死去的孩子仰天痛哭,她的衣襟被风吹成锋利的弧度,像是要把天空割开一道伤口。

沿着下沉式步道走向主展厅,墙面逐渐被黑色吞噬。突然出现的整面玻璃墙后,许多遇难者的名字像星星般悬浮在黑暗中。有个名字让我怔在原地——"王小妹,6岁",这个本该在巷子里跳皮筋的年纪,永远停在了1937年的冬天。

不会褪色的伤痕

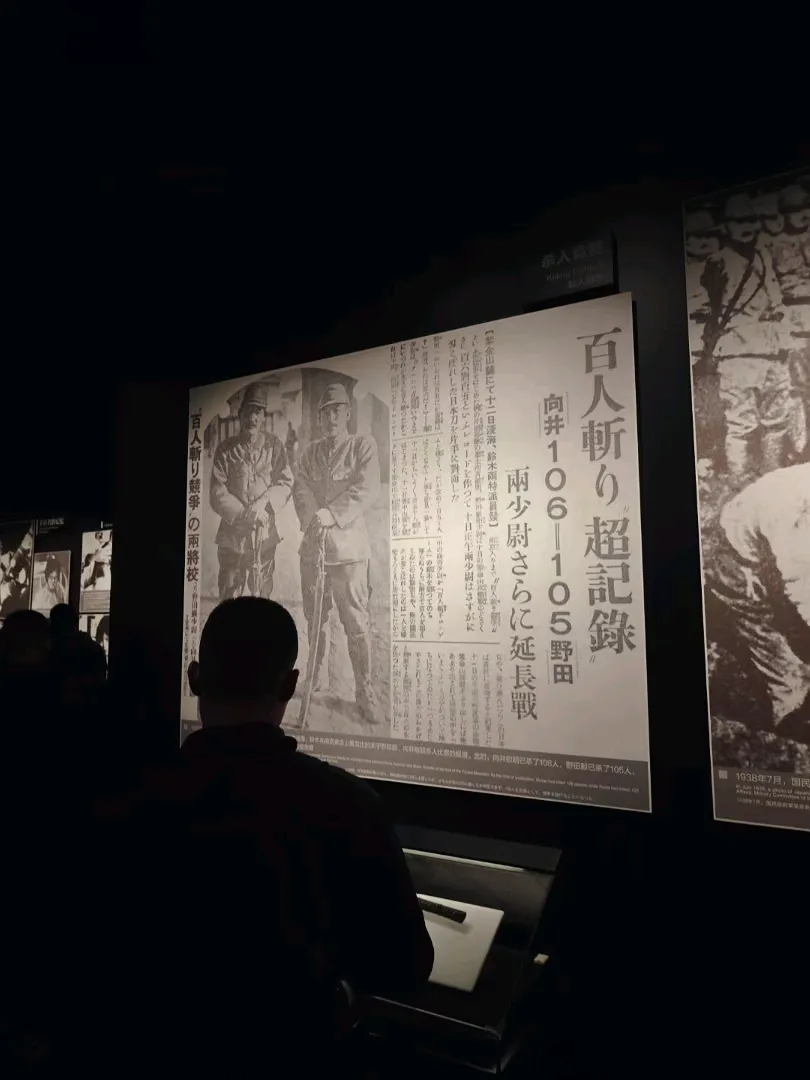

在史料陈列区,一张泛黄的地图用红点标注着当年的屠杀现场。新街口、夫子庙、下关码头...这些我每天经过的繁华地段,突然变成了密密麻麻的伤口。展柜里锈迹斑斑的怀表让我鼻酸,表盘停在11点27分,也许正是主人生命最后的时刻。

最震撼的是"十二秒"展厅。黑暗中的水滴声像定时炸弹般规律,每响一声,墙上就亮起一个遇难者的名字。当眼睛适应黑暗后,才发现整个空间布满透明立柱,每根柱子里封存着南京不同街区的泥土。我的手贴在玻璃上,突然觉得这些泥土里还残留着温度。

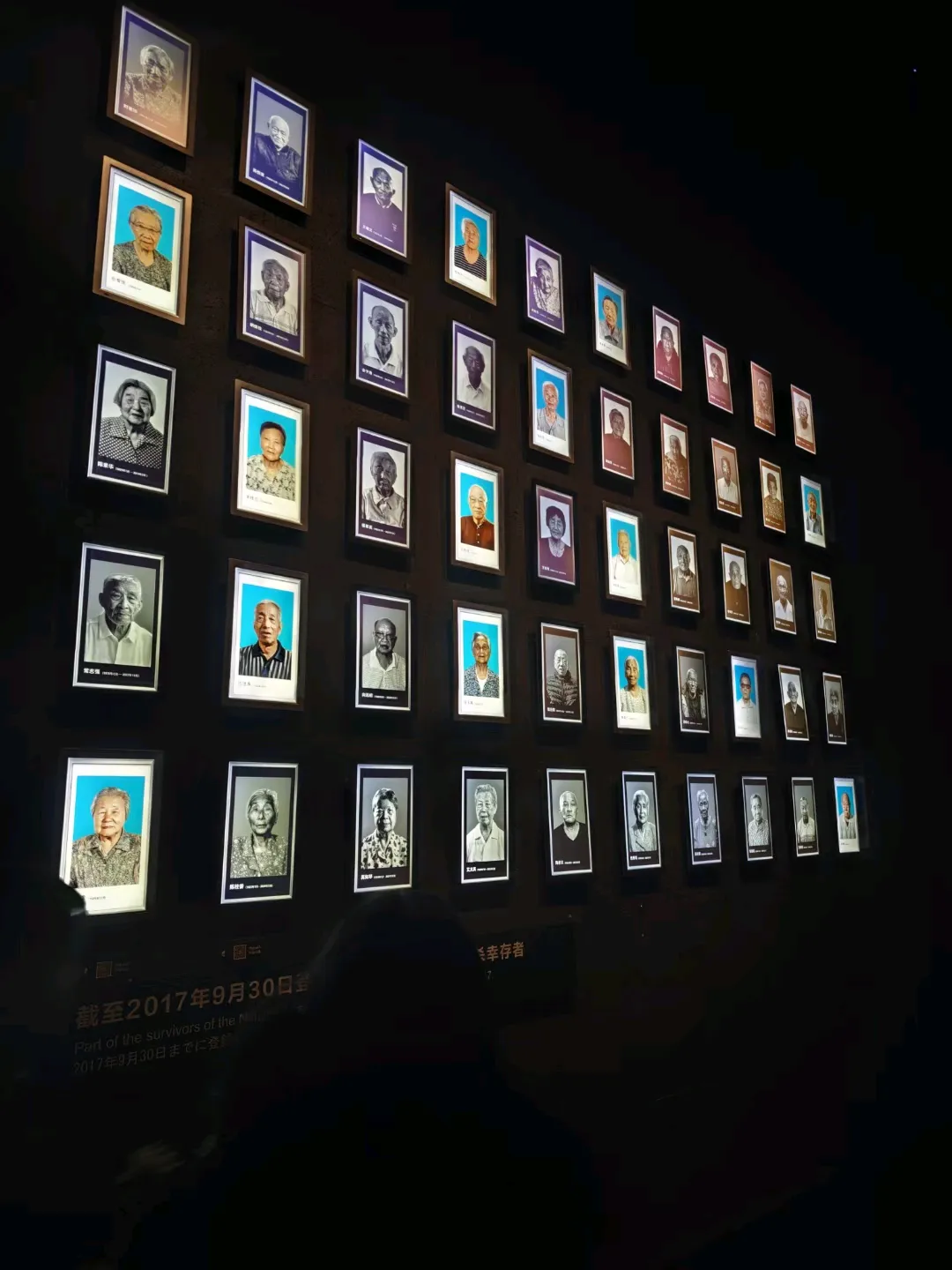

活着的记忆

幸存者照片墙前站满了人。132张黑白照片像一扇扇时空之窗,老人们脸上的每道皱纹都是历史的年轮。有张照片里的奶奶在微笑,但当她讲述全家七口人只剩自己存活时,录音设备传出的南京方言突然让展厅下起了暴雨——原来是有人的眼泪砸在了地板上。

在"证言森林"互动区,来自世界各地的信件在电子屏上流转。我看到有个日本中学生写道:"历史课本只有两行字,但这里的每一张照片都在对我喊疼。"指尖划过屏幕时,1937年的《纽约时报》报道突然跳出来,标题里的"NANKING"字样像未愈合的伤疤。

长明的灯火

走出展厅时,恰好看见和平广场周围的鸟群突然腾空而起,翅膀扑棱声惊醒了沉浸在历史中的人群。一位母亲牵着孩子的手走向和平女神像,小姑娘把刚折的纸鹤放在雕塑脚下,等他们离开后我走上去看鹤翅上写着"不再打仗"。

带着记忆生活

晚上,我打开手机相册。看着早上拍的纪念馆外观在屏幕上泛着冷光,而此刻的镜头里,窗外是霓虹闪烁的南京城。这两幅画面在手机里重叠的瞬间,突然懂了这座纪念馆存在的意义——它不是在展示伤痛,而是在教会我们如何带着记忆继续生活。

👍

💖

💯

💦

😄

🪙

博主

天然👍

💖

💯

💦

😄

🪙

👍

💖

💯

💦

😄

🪙